一步步走的夢

文:沈為真 台北市木柵區農會

「夢不只是想像,而是能用腳一步步走過去的現實。」這句話,成了我這趟旅程最深的體悟。一個月的美國生活,短暫而濃烈,像是一場真實卻又夢幻的冒險,將我推入一個截然不同的世界。時至今日,許多畫面仍像電影片段般閃現腦海:陌生卻親切的面孔、第一次體驗到的生活習慣、還有那些意料之外,卻深深觸動心弦的瞬間。

其中最令我難忘的,便是初抵美國的那一刻。歷經了長達十三個小時的飛行,我和其他參加者終於抵達舊金山。那時候,當機艙門打開,我真正踏出了在美國的第一步,迎面而來的空氣乾爽而清新,與臺灣的潮濕截然不同,帶著一種溫柔、沒有壓力的涼意。那一刻,我忍不住和其中一位同行的夥伴開玩笑,笑著喊:「Fresh Air!Fresh Air!美國的味道!」雖是隨口的打趣,卻意外地成了心底的印記。因為那口空氣不僅是旅途的開始,更像是一個象徵——新生活的氣息正湧入胸腔,提醒我前方將展開與我過去生活全然不同的體驗。

在那之後,我們又轉乘了兩班飛機,最終才抵達Kansas。雖然舟車勞頓,心裡卻始終帶著那份清新的悸動,彷彿它替我預告了這段旅程的模樣。回想起來,那一個月裡的許多瞬間——有來自語言上的小突破,有來自人際間的真誠交流,也有僅是某個午後不經意的一瞥——都讓我看見了另一種人生。

飛機降落後,我由兩位美方負責人接走,其中主要負責人是一位和藹親切的老奶奶,她親自開車帶領我們前往此次接待計畫的辦公地點——4-H 大樓。抵達後,她準備了一頓簡單卻新奇的美式餐點:各式火腿、火雞肉與新鮮生菜,讓大家自己動手做三明治,還搭配了多款美國飲料,對初到美國的我來說,一切都格外新鮮。用餐時,老奶奶耐心地講解注意事項,提醒我們若寄宿家庭在招待上有任何不周,都要及時反映。她的話語溫柔而堅定,讓人倍感安心。講解期間,不少寄宿家庭陸續抵達接人,唯獨我的 Home 家還在趕路。等到其他人幾乎都離開後,我忍不住走到大樓外的停車場,焦急卻又滿懷期待地張望。終於,他們的身影出現在眼前,我隨即上了車,開始了長達三、四個小時的車程,也正式展開了在美國的旅程。

一路上,Home媽和孩子們像是早有準備,接連丟出許多問題:「你喜歡美國什麼食物?喜歡漢堡嗎?第一個印象是什麼?」雖然我的英文還不夠流利,但這樣的對話像是一條安全繩,讓剛到人生地不熟的我有了依靠。當他們暫時停下發問時,我便開始安靜地觀察窗外的景色:一望無際的農地、筆直的高速公路、偶爾映入眼簾的街道與房屋。那份遼闊與陌生讓我心中仍有些忐忑與不安。後來,我在沉默與觀察間漸漸感到疲倦,最後竟在車上睡著。

直到車子停下,我踏進「Home家」的那一刻,心情才有了戲劇化的轉折。Home妹熱情地帶我參觀整個家——這場 home tour 讓我感受到他們真心的接納與主動釋放的善意。當她帶我到地下室,推開房門的那一刻,我幾乎不敢相信那是屬於我的房間。寬敞的雙人床、墊高的厚床墊、可愛的抱枕與柔軟的被子,完全是我夢想中的模樣。這間房原本屬於Home姐,但因她長住在另一個州,便空出來讓我使用。我甚至還有自己專屬的洗手台。在臺灣,我從未擁有過如此私密且舒適的空間,那份震撼與感動至今難忘。

生活上的差異很快浮現。比如,他們幾乎不喝熱水。想喝一杯熱水,不是像在臺灣一樣直接取用,而是得先從洗碗水槽接冷水,再用鍋子加熱。再比如,抵達的第二天正逢美國國慶,他們會花上萬臺幣買煙火,種類多得讓我驚呼:「這是煙火超市嗎?」雖然內容物與臺灣相似,只是多了層塑膠外殼,但這份豪邁的投入讓我感受到他們對國家與社區的熱愛。平日節儉的家庭,會在這天毫不吝嗇。

而我的心理調適,是一次次小小的體驗累積起來的。記得有一次,Home媽刻意讓我自己在餐廳點餐,我卻完全搞不清楚狀況,站在櫃檯前乾等著,直到她笑著解釋:「我只是想讓你選自己想吃的。」那一刻我才明白,在這裡,如果我有想要的東西,就可以、也應該自己去爭取。從那之後,我開始慢慢適應,學會在文化差異中找到自己的位置。

我也逐漸發現,美國人的生活品質並不單純是「好」或「壞」的比較。他們願意花時間與精力布置家,讓它成為自己喜歡的樣子,這是臺灣人較少重視的;但另一面,地毯容易藏汙納垢 、飲食習慣隨意,有時一天只吃一餐,即便勞動量很大。這讓我體會到,異國生活中的每一面應該放在整個文化脈絡中去理解,每種文化都有其平衡與取捨,而這些取捨正構成了它獨特的樣貌。美國人習慣把時間花在自己與家人身上,把「家」視為需要共同經營的空間,這在臺灣日常中並不常見,也因此格外令我印象深刻。

在美國寄宿的日常生活中,我體驗到了完全不同於臺北的鄉村生活節奏和文化特色。我的寄宿家庭有兩隻馬、四隻牛、一群雞和火雞,還有四隻狗,以及兩隻貓,生活被這些動物包圍著。每天早晨,家人會按時餵牛。他們會先推著一台推車,從稻穀車中舀出一桶桶的飼料裝進推車裡 ,再推到牛棚餵食。這樣的瑣碎日常是他們生活的重要部分,也是我以前從未想過的體驗。這份重複且踏實的生活讓我感受到他們的堅持和耐心,也讓我思考到自己若長年重複這些工作會有怎樣的感受。

此外,寄宿家庭還有自己的一份工作—農夫市集擺攤。每週他們會有三天去隔壁城鎮Lanexa或本地的農夫市集擺攤,而我和寄宿家庭的弟弟妹妹一起幫忙搬運貨物,從貨倉搬到貨車上,再從貨車搬到攤位。看著他們反覆地做著同樣的事情,我感到既佩服又有些複雜的心情。雖然這種重複勞動對我來說是放空和休息的時刻,但我無法想像若一生都這麼度過,會是什麼樣的感受。Lanexa的農夫市集給我特別深刻的印象,那裡永遠晴朗、陽光明媚、氛圍悠閒,連平日上班的成年人都會來逛市集,社區凝聚力讓我感到溫暖和歸屬。

農夫市集的公共空間非常友善,特別設有兒童遊樂區,有各式各樣的小汽車、球類遊戲和美式沙包遊戲,家長帶著孩子們在那裡玩耍,充滿歡笑。這種對社區的重視與凝聚,讓我感受到不同於臺灣的生活哲學。市集旁邊的公共圖書館規模宏大且採光極佳,利用大面積的窗戶讓陽光灑入,營造舒適的讀書環境。這裡有多樣化的座位和畫室,讓人可以專注於閱讀與創作,樓上偶爾傳來孩子們的嬉鬧聲,增添了生活的活力。

日常生活中,寄宿家庭非常重視家庭關係,即使是暑假,除了工作時間,大家幾乎整天待在一起。每天九點多出門辦事情,可能是銀行開戶、購買農具等小事,然後下午一兩點回家,各自做自己的事。但即使各自忙碌,也會聚集在客廳,大家能感受到彼此的存在,這種不疏離的相處方式讓我覺得很新鮮也很溫馨。晚餐後,大家又會各自忙自己的事,但通常都會在客廳裡。電視聲很大,兄弟姐妹們玩手機或聊天,卻仍共享這份家庭時光。

寄宿家庭常看電影,這影響了我很深。在臺灣我習慣刷短影片,覺得時間零碎,缺乏連貫。但在美國,我開始體驗完整觀看電影的感覺,兩個小時的電影讓我更能投入故事,這讓我反思,長時間專注在一件事情比零散觀看更有深度。這是我回臺灣後想繼續保持的生活習慣,也讓我體會到「慢下來」的價值。

在美國的這段日子裡,最深刻的體驗往往來自於與人相處的點滴。我與寄宿家庭的互動,構成了我最珍貴的回憶。

Home妹是在生活中最常陪伴我的角色。我們會在 Home 家的客廳裡一起跳舞,或在Food Stand 收攤後的空曠室內場地裡拋去包袱地自嗨,還會分享一些屬於青春女孩的小秘密(像帥哥之類的),她對我有沒有男朋友或其他關係非常好奇且持續觀察,這是我在臺灣不會特別關注的部分。為了 County Fair,我們曾一同塗上指甲油;也曾一起去百貨公司逛街,看著一件件漂亮的衣服,彼此交換眼光。我很喜歡逛街,但也注意到Home妹在挑衣服時,總帶著一種不自信與彆扭,即便她眼裡閃爍著喜歡的光芒。直到回home家後,我才發現,她與牛待在一起時才是最快樂、自在的。看著她在農場上與牛相處、全心投入地為牛準備食物、幫牛洗澡時 ,我也為她那份最純粹心靈的釋放感到開心。當然,Home妹也並非只有可愛的一面。她有時也顯現出另外一面,除了美國與她生父的墨西哥文化以外,對其他文化興趣缺缺,甚至抱持不太尊重的態度,去美術館時亦是如此,偶爾甚至會對我表現出一些歧視。這些矛盾與複雜,使她顯得格外立體,彷彿在黑白的報紙上平添一抹任性且恣意的色彩,真實到讓人無法忽視。

Home弟則調皮又臭屁。我們的互動很多都在一個禮拜有三次的 Farmer’s Market,他負責在貨車上擺放貨物,而我和Home妹則在下方搬運。最開始我時常有種被指揮的感受,但由於我習慣先觀察,等確認後再表明立場。有一次我不小心搬錯了位置,他坐在椅子上舉起手,並帶著略重的語氣糾正我。我當時沒忍住,便回了一句:「Maybe you can try to do it yourself next time.」事後Home妹把這件事告訴了Home媽,回到家後Home媽轉述給Home爸聽,說我總算勇敢表達了意見。當時我就在場,看著他們因為我敢回嘴而感到開心,心裡既驚訝又溫暖。其實Home弟在家裡是一個相當真實的人,他常常赤裸著上半身走來走去,有時甚至只穿著一件內褲,胖胖白白的模樣既好笑又真實。他也很愛放屁,Home妹則很會打嗝,每次這樣,兩人就會互相嫌惡心,場面熱鬧又有趣。偶爾他也會問我一些問題,比如我喜歡美國的什麼,或臺灣的大學學費,我很感謝他拋出這些問題讓我們有更多的交流。

Home媽是這個家靈魂般的存在。她外向健談,喜歡與不同文化交流,這讓我對自身文化的分享欲得到極度地接納跟反饋。更重要的是,她真的把我當作她的孩子。無論是自己的小孩還是我,只要看見我們努力、嘗試,甚至犯錯,她總是帶著一種欣慰的笑容,讓我感受到她那份廣大、包容而無邊的愛。她的接納與溫暖,讓我覺得自己真正屬於這個家。她是這個家最重要的角色,將生活中的大部分都投入其中。同時我Home媽也很願意為社區盡一份心力。有時我常偷偷希望她能多為自己著想一些,或者發掘更多家庭以外的興趣(畢竟她才43歲,還非常年輕)。但有天突然發覺,即便她每次出門都是為了處理事情或家務,但只要從中獲得愉悅、快樂,那也是件美好的事。當然,她也不是完美無瑕的人,時常爆脾氣,甚至髒話從沒斷過。但也正因為如此,她才顯得更加立體、真實,不僅是「慈母」,更是一個有血有肉、率真坦蕩的人。她是那種既能嚴厲又能溫柔的存在,成了我在異鄉最堅定的依靠。

Home爸則大多忙於工作,雖然不常在家,但只要出現,總能帶來難忘的瞬間。記得有一次他剛回到家,看到我躺在沙發上滑手機,忽然地冒出一句:「以後如果回家沒看到你,我會想念的。」這樣簡單卻真摯的表達,讓我瞬間覺得自己已經成為了這個家庭的一份子。Home爸的話不多,但一些日常中的小舉動總能讓我感受到他對Home媽的愛。有時我Home媽累了,Home爸就會去院子用BBQ烤爐烤漢堡肉、玉米跟豌豆等當晚餐。他還會記得我喜歡吃BBQ跟牛肉。在Home媽沒空或疲於煮早午晚餐時,簡直就是我的救贖,因為Home家沒那麼重視吃飯,有時三餐中的一兩餐會直接消失。

在Home家之外,我也結識了朋友Connor。Connor給我的第一印象就是一個非常外向的美國青少年。在我們的第一次見面,他就接連開了許多玩笑,顯得特別活躍。他和我Home妹、Home弟在一起時,甚至還曾經嘲笑一位戴著貓咪毛帽、頭髮染成綠色的路人,那種張揚又直接的態度,讓我更真切地感受到美國青少年的樣貌。從美術館回到家之後,他又展現出另一種野性的活力。他和我Home妹一起駕駛著Ranger,速度飛快,甚至還不顧危險地站在車上, 把整個身體探出去,任風迎面而來,彷彿世界都無法拘束他。而當天晚上,他和我Home弟在院子裡隨意生火,結果火焰差點燒到樹木,把Home媽氣得火冒三丈。這些片段,都讓我看見Connor身上最真實的美國少年特質:外向、張揚、野性卻又天真。隨著時間推進,他的話逐漸變少,甚至開始有一種「裝酷」的氣質。最後一晚,我送給他臺灣的十元與一元硬幣作為小禮物,他只是淡淡地回了句:「嗯,酷。」彷彿要掩飾內心的情感。當我看見他眼睛微微泛紅時,他卻仍維持著撲克臉,淡淡地說希望我以後還能再回來。這種反差讓我了解了更全面真實的他,也讓這段友情顯得彌足珍貴。

此外,我也樂於向寄宿家庭分享我們文化的特色。有一次Home爸帶我們去吃中餐,我便向他解釋「合菜文化」,大家圍著大圓桌,一起分食轉盤上的菜餚;還有一次,我折了兩根樹枝當筷子,逗得他覺得很有趣。因為熱愛茶文化,我也細心地向Home媽介紹臺灣茶的製作過程,甚至帶她走進茶館,一邊品茶一邊聊天。對我來說,能把臺灣文化帶進日常細節裡,不僅是一種分享,更是一種驕傲與自豪。

這些與人相處的記憶──無論是家庭中的歡笑與衝突,還是朋友之間的真摯與幽默──都在我的生命裡留下深刻的印記。它們讓我明白,文化差異並不可怕,真正重要的是那份彼此理解與真誠交流的心。

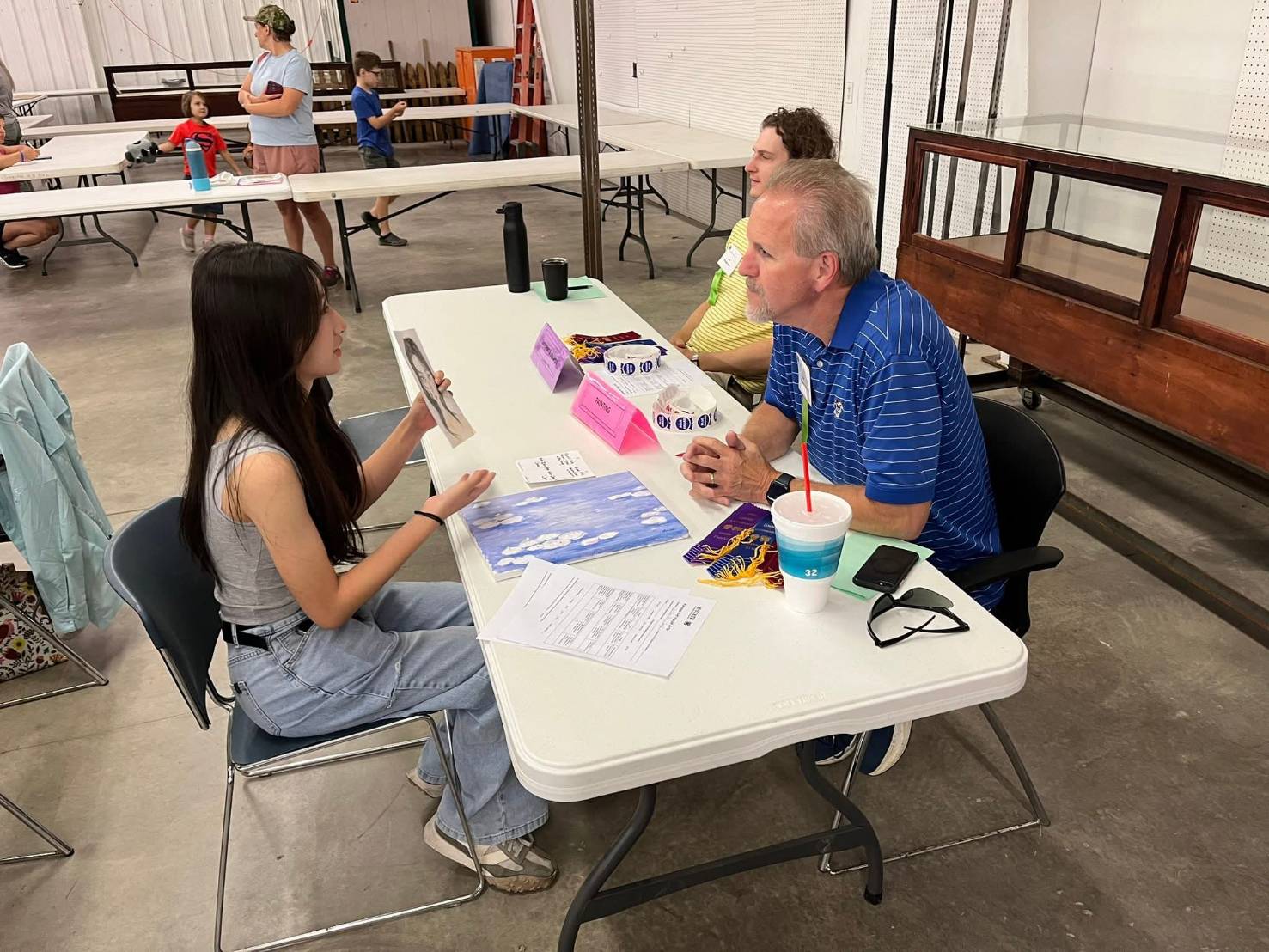

在美國最讓我難忘的經驗之一,就是參與了 County Fair。這是當地暑假最大的活動,許多人會開著露營車來此停留,欣賞表演、遊玩設施或參加比賽。由於我Home媽是四健會的要角,家裡也負責經營會場室內大樓裡的Food Stand,因此我們每天都要早早到場開門,並和其他家庭輪流上工。對我來說,這段「當店員」的經驗不只是勞動,更是鍛鍊英文口說的好機會。我學會了如何用簡單的一兩句話或肢體語言吸引顧客,甚至發現只要身體前傾,並說一句“Yeah?”對方就會因感受到善意而走過來點餐。

因為Food Stand的關係,我也和不少人有了更深刻的交流。有位朋友更是直到現在都令我印象深刻。我們第一次相見時,他熱情地向我打招呼,並介紹自己的名字叫Elijah,卻轉頭跟Home妹熱絡交談,看著我大笑。再來他不斷向我找無數個話題,我卻因為第一印象而無法放下戒心。直到Elijah打開他的手機螢幕,給我看了他正在聽,也是我最喜歡的歌之一。這份意外的共鳴,讓我跟Elijah如見故友般暢所欲言。後來Elijah向我表演了許多在當地不那麼盛行的kpop舞蹈,我才知道他非常熱愛異國文化,也很喜歡跟不同國家的人交流。我在誇獎他舞蹈的同時,也暗自為相遇知音而感到幸運。讓我期待輪班的不只是這些人際交流,還有工作結束後能「免費大快朵頤」的時刻。雖然座位區的污漬誇張到我無法理解,地板上的灰塵量看起來像三年沒動過。熱狗很鹹,一鍋起司煮了三天,豬肉有點甜,但在我把場地處理乾淨累到不行後,吃什麼都津津有味(當然我沒碰起司)。或許,也可能是因為跟喜歡的人們一起品嘗才如此美味。

除了工作,Fair上的各種活動也令我難忘。遊樂設施雖然看似簡單又玲瓏,但其實全憑速度與重力取勝,每一樣都比臺灣的更刺激。像那座只有一圈的雲霄飛車,路線完全取決於操作員的心情,每次上去都像一場未知的冒險,我甚至連玩了三四次還意猶未盡。到了夜晚,各處燈火亮起,映在盛裝打扮的人們身上、映在小孩與青少年們炯炯有神的目光中。聽著場上從未斷過的尖叫聲,我卻莫名感覺到一片安寧與祥和。

Rodeo 更是我在美國才第一次見到的活動。牛仔騎著未經馴服的公牛,被拋得東倒西歪,觀眾則屏息以待,隨著成功或失敗爆出喝采與驚呼。那種和素未謀面的數百人同時投入的氛圍,和臺灣的棒球賽有些相似,卻又更帶有一種粗獷的美式風情。動物秀則顯得步調緩慢,幾個小時只是看牛、豬或羊被牽上台展示。雖然我有些無聊,但也從中體會到當地人如何用簡單而重複的活動度過整整幾天。相比臺北隨時能搭大眾交通四處探索,這份「專注於一個場域」的生活節奏,對我來說新奇而別具意義。

然而如此美好的事物卻只讓人經歷短短幾天。我離開美國時,當地的fair還正如火如荼地進行著。我Home媽說她還有很多事想和我一起體驗、一起完成,就像這個fair一樣,對我來說是急切的中斷,而這個小城鎮的單純生活依然如時間般匆匆碌碌,絲毫沒有停止的意思。然我已不在他們身邊,但只要相信人與人的連結從未斷過,故事便還會繼續。而這個戛然而止的逗號,也算是給我一個再回去的理由。

回到臺灣的第一週,我常常有一種「夢醒了」的失落感。那一個月在美國的生活,因為過於鮮明而顯得不真實,彷彿只是我幻想中的冒險。然而當我再次走在臺北擁擠的街道上,聽見捷運門聲的提示音時,我才意識到,那些晨霧裡的農場、縣集市的熱鬧、還有Home媽爽朗的笑聲,都確確實實發生過。離別的那一天,我和Home媽都哭了,眼淚讓擁抱變得更真切,也讓這段旅程有了深刻的句點。有時候我坐在臺灣的車上,往窗外看見的是高樓大廈、擁擠的人群,但我卻常常幻視成美國一望無際的田野、路邊的稻草捲,或是延伸出去的林蔭小路。那種開闊與自在,讓我感覺好像自己原本就應該生活在那裡。

這趟旅程帶給我最深的收穫,不只是語言或知識的增長,而是心境的改變。剛到美國時,我的英文雖然還不夠流利,但隨著時間的推移,我發現自己已經能聽懂當地人所有的對話。只要不刻意地提醒自己「這不是母語」,我就能自然地理解他們的意思,甚至流暢地回應。即便偶爾文法出錯,我也不再感到羞愧,因為能夠自信地表達本身就是一種突破。這樣的進步讓我驚訝,也讓我明白語言從來不只是課本上的規則,而是和人建立連結的橋樑。

更重要的是,我對「家」有了新的體悟。原來家不一定只有血緣與地址,它也可以是Home媽在廚房裡的笑罵聲,是轟妹在牛棚裡的自在身影,是Connor嘴硬心軟的道別。這些人給了我另一種「歸屬感」,讓我更懂得珍惜現在身邊的一切,也更明白家的定義是包容與真心,而不只是空間。

同時,這段經驗也推動我去思考未來。當我在County Fair的Food Stand用英文和顧客交流時,我意識到跨文化的溝通不只是語言的問題,而是一種勇氣與好奇心。我開始想像自己能否在未來走向與國際有關的道路,無論是學業、研究,或是單純地旅行、交流。我渴望探索更多元的文化,也希望把臺灣介紹給更多人認識。這段經歷像是一個人生的轉折點,讓我更清楚地意識到自己的渺小,也激發了我想要奔向更大的世界,去親身體驗、理解不同文化背後的真實人生。

離開美國不是結束,而是一個新的起點。那一個月的片段會持續影響我,提醒我勇敢嘗試、保持好奇,也珍惜當下的人事物。正如我在旅途中逐漸體會到的——夢不只是幻想,而是可以用腳步一步步走過的現實。這段經歷已經化作我生命裡的一部分,將在往後的旅程中,陪伴我不斷前行。